夏多明:微观史与全球史的研究路径

- 国际

- 2025-02-04 14:36:07

- 5

一、全球史与微观史

全球史的一个重要特点是它突破了传统的民族国家框架,强调跨国界的交流和互动。在全球史的视角下,历史不再仅仅局限于各国的民族史,而是更广泛地关注全球性互动的过程。这种视角既挑战了传统的民族国家历史观,也促进了不同区域研究之间的对话。

不同国家的历史学科有着不同的学术传统,在典型的德国历史系框架下,历史学基本上等同于欧洲的历史,其他地区的历史研究则设立于不同的部门,如阿拉伯研究、印度研究、东南亚研究、中国研究等,这意味着联合研究的可能性很小。中国的历史研究也存在中国史与世界史的划分,研究中国历史的学者也很难与研究世界其他国家历史的专家对话。在此背景下,全球史的介入实际上将不同地区的知识汇聚于一个整体分析框架之中。

微观史这一学术术语比全球史更早提出,在20世纪70年代就已获得广泛关注。20世纪60年代,德国、英国和美国的史学都非常关注社会结构和社会转型,试图理解意识形态为什么兴起,民主如何消亡等大问题。但是过于专注宏观的社会结构和政治权力,就会失去对局部的敏感。19世纪历史学家兰克认为,我们需要某种情景和想象来真正感受特定的个人和群体。例如,在纳粹时期的德国,对犹太人的政治迫害如何转化为对当地社区的政治控制?住在同一条街上人们的行为是如何改变的?是出于恐惧,出于热情,还是出于意识形态的承诺?这就是微观史的介入,其核心观点是通过关注个体的生活、思想和经验来理解更大社会结构和历史进程的变化。卡洛·金茨堡(Carlo Ginzburg)是微观史研究的重要学者之一,其著作《奶酪与蛆虫:一个16世纪磨坊主的宇宙》通过对16世纪意大利一名普通磨坊主的研究,展示了个体的世界观如何与历史事件和社会变革相交织。

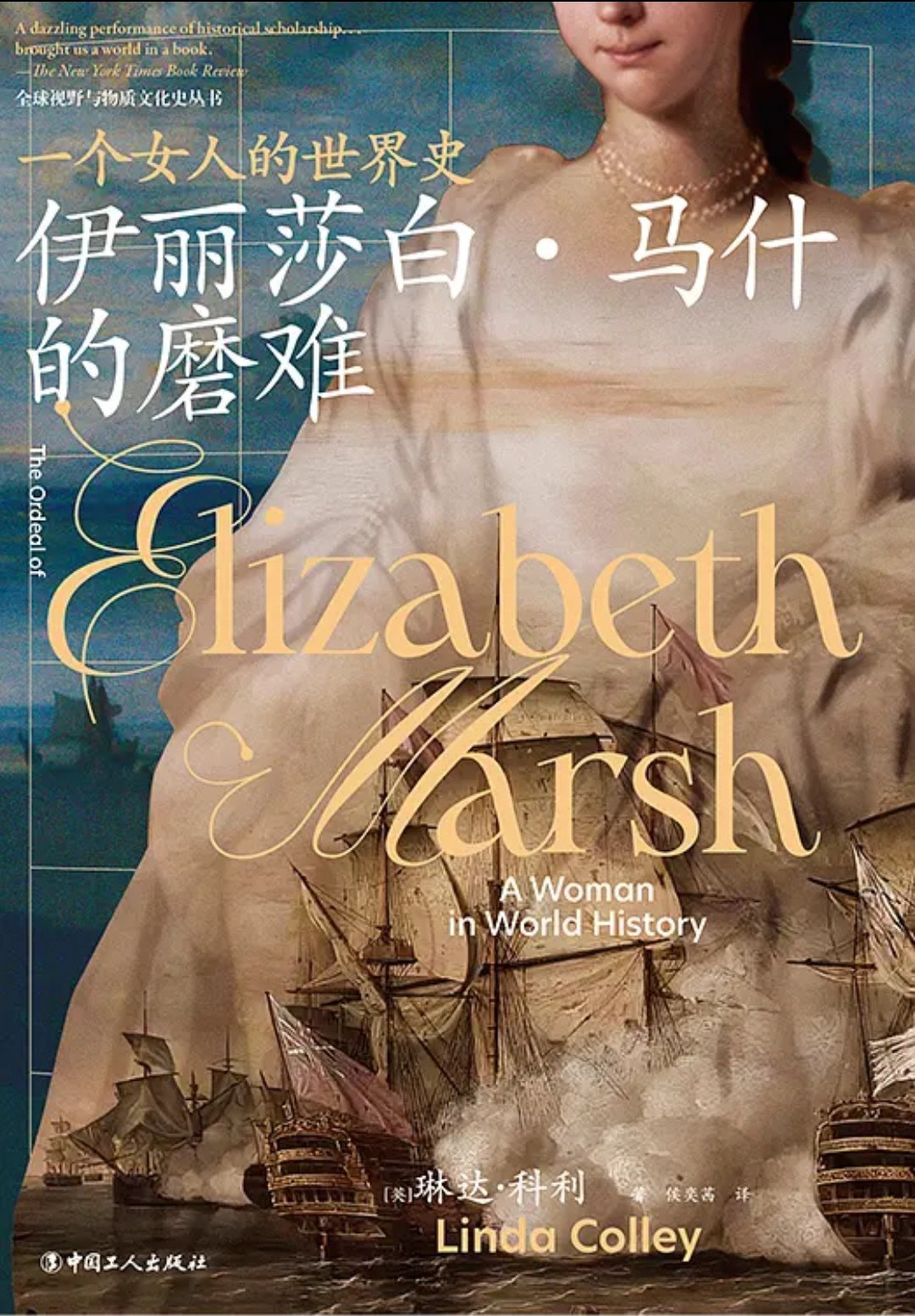

全球史与微观史看似属于两个不同的研究方向,但它们之间是可以互补的。全球史从宏观视角审视历史上的跨国互动、全球文化的传播和全球性组织的形成,而微观史则通过深入个体生活和具体事件来呈现这些全球互动如何在地方和个体层面具体化。琳达·科利(Linda Colley)的《伊丽莎白·马什的磨难:一个女人的世界史》所关注的正是一个典型的“全球化”人物。伊丽莎白·马什生活在18世纪,她的经历极为独特,曾多次旅行,甚至跨越大洋,她的生活经历展现了一名普通女性如何卷入不同帝国与地方统治者之间错综复杂的权力结构中。另一位重要的历史人物也可以与之相提并论,即娜塔莉·泽蒙·戴维斯(Natalie Zeman Davis)所著《骗子游历记:身处两个世界之间的一位16世纪穆斯林》(Trickster Travels:A Sixteenth-Century Muslim Between Worlds)中的主人公利奥·阿非利加努斯(Leo Africanus)。二者都展示了全球化世界中的个体经历,是全球史与微观史结合研究的典范。

《伊丽莎白·马什的磨难:一个女人的世界史》

二、“在地之人”的全球纠葛

天主教会深受罗马帝国传统的影响,建立了高度集中的组织系统,既有地方性组织,又有教皇作为中央权威,教会也热衷于控制基层信徒的活动。因此17世纪中国天主教的发展一方面是晚明社会文化与天主教文化交流互鉴的结果,另一方面也受到了晚明社会文化和天主教力量之间权力互动的影响。两种权力体系间存在众多难以调和的矛盾,这些矛盾在全球性的天主教会与中国本土社会中表现得尤为显著。

朱宗元正是深嵌于这两大权力体系中的一个人物。《在地之人的全球纠葛:朱宗元及其相互冲突的世界》一书以宁波地方士绅朱宗元为主角,探讨了在全球与地方变革的背景下,其在文化、学术和宗教互动中的作用与经历。夏多明教授从朱宗元的个体经历,展现了中国与西方的全球性纠葛,以及天主教在中国的传播和融合过程。

《在地之人的全球纠葛:朱宗元及其相互冲突的世界》中文译本和原著

朱宗元从小便接受了系统的儒家教育,并于1648年通过了清朝建立后的第一场科举考试,成为举人。此外,在晚明耶稣会士来华传教的背景下,朱宗元在1638年受洗成为天主教徒。作为一名中国天主教徒,朱宗元虽然几乎终其一生未离开其家乡,但他的命运和思想却深刻折射出一个普通人与天主教全球网络的纠葛。然而,朱宗元的个人和职业资料较为匮乏,他的名字并未出现在《宁波府志》中,后人只能通过零散的材料对其生平略知一二,包括他的信仰、去世时间和所从事的一些活动。

朱宗元

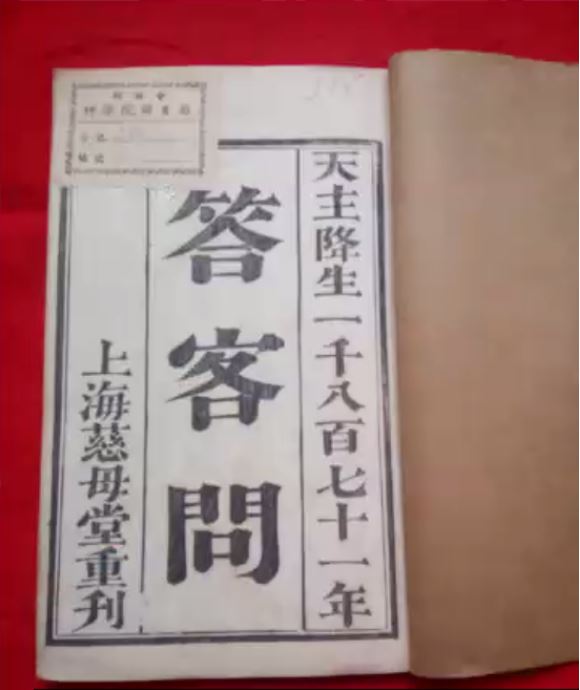

朱宗元也写了一些著作,《答客问》是其中非常重要的一部。这本书以对话体写成,对话双方是一位基督徒和一名对天主教很感兴趣却又不甚熟悉的客人。他们的对话主要围绕天主教和儒家思想的关系展开,涉及宇宙、理想生活和社会稳定等重大议题。这种书写体裁在明末知识分子中很受欢迎,与欧洲式的假想对话文体也很类似,如利玛窦的《天主实义》即采用这一体裁。由此可见,朱宗元的著作可置于中国与欧洲的双重文化语境之下。

《答客问》1871年重印本,原版出版于1640年左右

选择从全球史视角书写朱宗元这一从未旅行之人的微观历史,主要考量有二。

其一,朱宗元生活在一个危机四伏的时代。明朝的衰败正在加速,经济危机也已显现,社会治安持续恶化。在这样动荡的社会中,一个普通人如何度过这一切并寻找自己的定位?通过审视朱宗元这类微观个案,可以对更广泛的社会阶层提出新的历史问题。

其二,朱宗元不仅是明末清初国家和社会的一部分,同时也是天主教会这一全球性组织中的一员。天主教会随欧洲殖民主义的扩张而遍及全球,与基督新教、佛教、伊斯兰教等其他宗教的传播不同,其总部设于罗马,组织体系高度集中,同时耶稣会、多明我会、方济各会等分支机构盘根错节、斗争不止,其内斗也在中国的土地上上演。综合以上两点,不难发现朱宗元处在两种权力体系的交汇点上,并且这两种体系内部都充满着竞争。

结合全球史与微观史的视角,夏多明教授意在“展现一个非常普通的人是如何卷入到各种不同的全球性或地方性机构网络和权力体系的交错之中,以及这种情况又是如何对他的创作、对他在社会上和制度中的生存构成挑战的”。

三、晚明天主教中权力互动的再审视

利玛窦、艾儒略等中国传教士在汉学研究中颇受瞩目,他们作为当时欧洲知识分子的代表,是最早与中国学者直接对话的一批欧洲人。他们留存了大量的文献资料,为研究中国的耶稣会士提供了丰富的史料。这一研究领域已经历了两代学者的深入探索。50年前,西方对耶稣会的研究主要由神学和宗教学院的学者主导,这些研究者往往不懂中文,主要依赖于耶稣会士写给罗马的长信和报告。由于缺乏中文资料,这一研究范式往往带有显著的欧洲中心主义倾向。早期观点通常认为,利玛窦等传教士单枪匹马地完成了对中国文化的研究并创造了“适应性政策”(Accommodation Method),即将儒家思想与天主教教义相结合的策略。

第二代汉学家的研究已不再持此种观点,许理和(Erik Zürcher)、孟德卫(David Mungello)和钟鸣旦(Nicolas Standaert)等学者通过阅读中文资料发现了新的视角。大量证据显示,利玛窦以及其他传教士与许多中国学者有着密切合作。这些中国学者主要分为两类:一是少数皈依天主教的中国人,二是大量因社会经济危机而失业的知识分子。这些知识分子参与了许多天主教术语的翻译工作中,这使得天主教在中国看起来极为“本土化”。

夏多明教授认为,全球史视角有助于深化17世纪中国天主教的研究。例如,现有学术研究很少关注天主教会禁止中国男性成为神父的现象,这不仅与族裔政策和种族隔离的全球性问题密切关联,也映射了当时的权力结构,是一个将微观史与全球史相结合的典型案例。在天主教会中,弥撒等重要宗教仪式必须由神父主持,若只有欧洲人能担任神父,天主教会则难以完全融入中国社会。在朱宗元生活的时期,中国的基督徒约有20万人,而耶稣会传教士不超过40名,平均每5000名信徒仅有一名神父,这意味着偏远的天主教村庄通常一年只能迎来一位神父。天主教人力的资源稀缺与其他宗教大相径庭,譬如佛教的和尚几乎遍布各地。利玛窦就曾主张必须培养中国神父,但这一意见在当时引起广泛争议,反对者的理由主要有三:第一,中国人拥有自己的社交圈,无法完全遵从罗马天主教的权威;第二,中国人不能精通拉丁文,难以深入理解西方的神学和信仰体系;第三,中国人不符合所谓“白人的”标准,即文明和精致。但传教士范礼安却支持日本人成为神父。这种看法可能受到了日本社会中武士精英的影响,因为他们与欧洲的贵族阶层有许多相似之处,而中国的儒家学者和官员对欧洲人来说则更加陌生。这或许是中国人在当时未被视为文明的原因之一。直到天主教在中国发展了近100年后,混血的中国基督徒才被邀请到西方,这些人通常是欧洲男性和中国女性的后代,在天主教修道院或寄宿学校中长大,精通拉丁语和神学。

在全球化的视角下,晚明时期天主教的传播,实质上是殖民主义推动下的天主教扩张运动。若将目光转向同时期的拉丁美洲,可以看到西班牙和葡萄牙正建立殖民帝国。这种殖民统治不仅具有政治性质,还涉及宗教层面。天主教会在其中扮演了至关重要的角色,教会行政与国家殖民行政紧密结合,凭借国家权威和宗教使命为当地人民组织和管理事务,否认了当地社会的自主性。

在腓力四世统治时期,西班牙人曾短暂探讨过如何征服中国这一问题,但不久后这一问题就因为缺乏现实的基础而被搁置。不过当他们带着具有殖民主义色彩的天主教来到中国时,这些西班牙人发现他们正处于一个难以仅凭宗教控制的文明社会中。天主教传教士在适应中国儒家思想的同时,仍坚持着某些欧洲的传统和统治原则,这反映了两种文化体系间的矛盾与互动的复杂关系,这或许是天主教未能在中国广泛传播的原因之一。

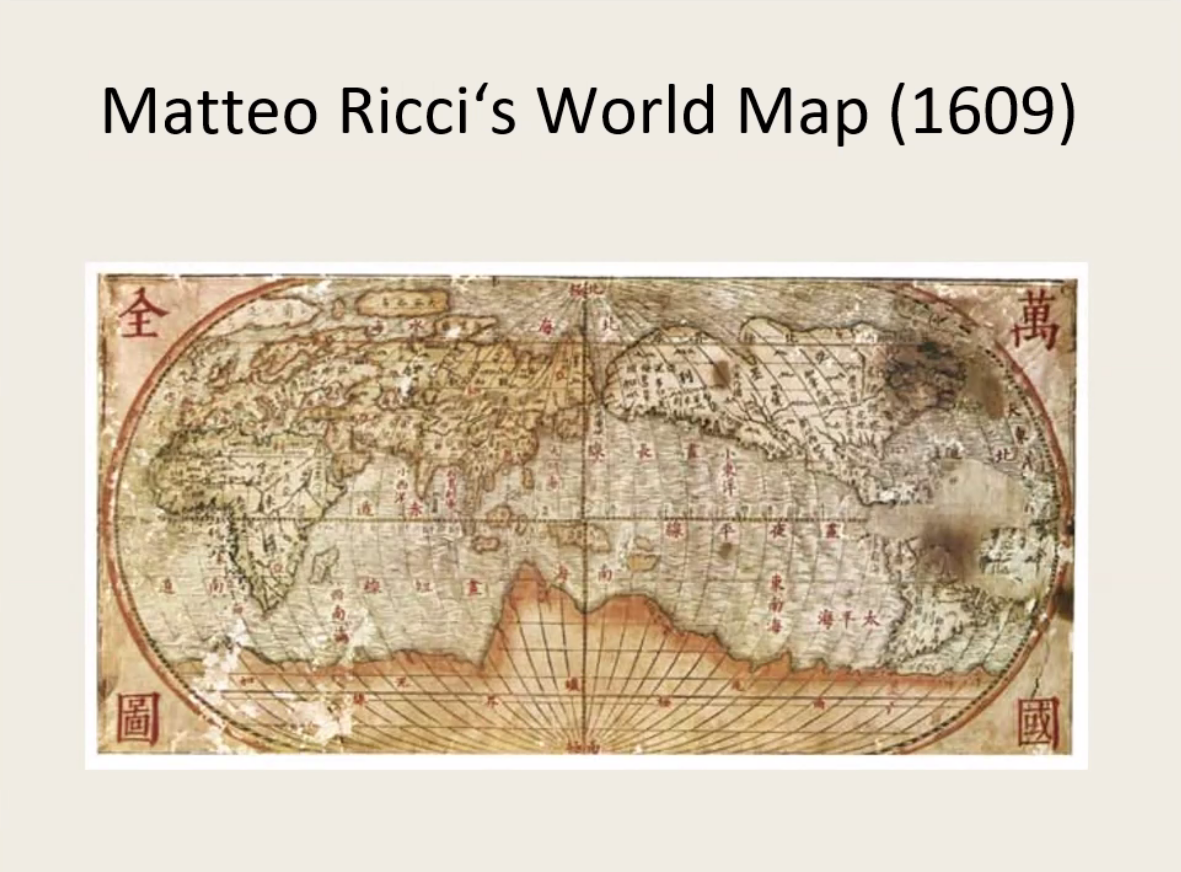

将天主教会看作一个全球性组织时,还需关注其如何利用全球影响力来谋取利益。天主教会所提供的关于欧洲、非洲地理以及美洲的大量信息在明清中国学术界中引起了广泛的兴趣。传教士制作的世界地图在当时极为畅销,这些地图并非直接作为传教文献或招募信徒编写,却在一定程度上提供了一个歪曲、虚构的世界图景。例如,地图附志声称从基督时代起,欧洲从未发生过战争,所有欧洲人都生活在和谐中,道不拾遗,夜不闭户。这一描述近乎荒谬,因为当时欧洲正值三十年战争。

意大利耶稣会士利玛窦于1609年制作的世界地图

虽然这些地图极为畅销,但中国人对欧洲的和平形象持怀疑态度。由于缺乏全球化网络的资源,中国学者难以了解整个世界的实际情况,但他们仍能通过商人、移民和其他信息渠道来了解局部地区发生的事件,例如荷兰海军试图征服澳门,荷兰人在马六甲与警察的冲突,以及在菲律宾针对中国人的屠杀等。这显现出两种相互矛盾的认知:一种源自天主教会这样的全球组织,由殖民活动创造,并在中国学者的帮助下被翻译成中文;另一种源自本地和区域网络,通过中国商人、华工传入。两种认知的碰撞揭示了微观与宏观视角之间的张力。

夏多明教授认为,在研究知识的全球流动时,我们必须保持绝对的严谨态度,因为这不仅关乎知识史,也涉及权力结构的历史。首先,需要考虑这一时期全球性的危机。在1630年代至1640年代,地球步入小冰期,北半球的多个地区遭受了重大政治动荡的影响,包括明清的更迭和欧洲的三十年战争。这是一个非同寻常的时期,世界变得动荡不安,气候平衡被打破,政治秩序和稳定性亦遭受了严重的冲击,世界历史面临着重大转折,但当前的研究尚未涉及危机时期人们的真实感受。因此,全球性的发展趋势特别值得关注。其次,我们应当避免孤立地看待天主教的传播,其他宗教诸如伊斯兰教的传播也具有相似之处。穆斯林传教士同样与贸易者聚集,将宗教推广到印度尼西亚、马六甲等地,耶稣会传教士也非常清楚伊斯兰教的传播情况,他们在马六甲写回罗马的信件中提及了穆斯林传教士在公共广场的辩论活动等,但很少有学者进行二者的比较研究。全球史正可以帮助我们打破历史研究碎片化的局限。若我们能将伊斯兰教研究、阿拉伯研究、天主教研究和中国研究等领域结合起来,历史学家将得出许多新的结论。

有话要说...